一瞬にして死を決する、あまりにも悲壮ないわゆる「カミカゼ」が、しかし誤解を恐れず書けば、後世の人びとから見たとき、切腹にも似た日本人好みの潔癖な死に様のようなものがそこに見えるため、一種の美学として長く民族の精神に残り続けていることは否めない。カミカゼについて書かれたものがいかに筆を極めて作戦の愚劣さを罵っていようと、である。

航空特攻は、天翔る航空機と、潔い死、また、たとえ学歴はなくとも素質優秀な者をすぐった航空機搭乗員が国のために死んでいったこと、あわせて大戦末期には素質・学歴ともに優秀な学徒も陸続と参加したという事実などがさらに組み合わされる。このため、陸軍・海軍を問わず、航空特攻は余計に一種の美しさや神聖さを感じさせ、人をシビれさせてしまうのだ。

だから、特攻はまだ、マシだ。

カミカゼ搭乗員と同じ重さの命を持った、蟻のような地上の将兵たちは、ではどうであったのか。

言っては反発も強いと思われるけれども、そこをあえて書けば、搭乗員の苦痛に数倍する苦痛と、かつ、また、数倍する苦痛の期間とを耐え忍び、撃たれ、銃剣に刺され、五体四裂し、焼かれ、蛆に食われ、飢え、病死しつつ、肉弾をなげうって敵陣に踊り込んでいたのが、地上の将兵たちである。航空特攻のつらさの時間軸を、数百倍にも延長したもの、と理解すればよかろう。

苦痛の期間が一瞬でなく、時間軸が長く伸びるため、その懊悩は余計に深い。航空搭乗員が哲学的に生死について悩んでおれたのは、衣食足りておればこそである。容易なことではないにもせよ、悩みぬいた挙句に死を決することも、あるいは可能だったろう。しかし、飢餓に悩まされた多くの太平洋の島嶼では、ただただ食べたい、そんな餓鬼のようなあさましい心ばえにまで将兵は突き落とされ、物理的な苦痛に長く苛まれてとても意義や精神や愛国といったところにまで昇華できない。それでも彼らは突撃し、さながら即身仏のごとく生きながらに餓死し、また玉砕した。

私の手元に、「昭和戦争文学全集」の一冊、巻の五「海ゆかば」がたまたまある。

古い出版なので、ISBNもない。

当節流行の大ヒット小説「永遠の0」の第4章「ラバウル」で、井崎という登場人物が語るラバウルの搭乗員には、西澤廣義中尉や岩本徹三中尉と言った実在の人物が多く登場するが、その中に有名な坂井三郎中尉も出てくる。彼ももちろん実在の人物だ。

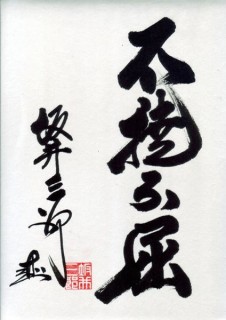

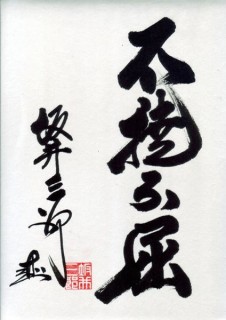

坂井中尉は戦後、苦労して印刷業を営みつつ、出版した「大空のサムライ」がベストセラーとなり、有名になった。私は子供の頃から坂井中尉のファンであったため、手元にこのような揮毫をいただいて大切にしまってある。

坂井中尉は戦後、苦労して印刷業を営みつつ、出版した「大空のサムライ」がベストセラーとなり、有名になった。私は子供の頃から坂井中尉のファンであったため、手元にこのような揮毫をいただいて大切にしまってある。

坂井中尉が戦後に書き記した「ガダルカナル空戦記録」という手記がある。この手記は、前掲の「昭和戦争文学全集」に収載されている。この手記における坂井中尉の類まれな筆力が評価され、後の「大空のサムライ」の出版へとつながっていく。つまり、「大空のサムライ」のプロトタイプが、「ガダルカナル空戦記録」である。私は「大空のサムライ」の愛読者でもあるため、この全集の一冊を手元に保管しているのだ。

さてこの一冊には、もちろん他の作品も多く収載されている。ここでは、「(遺稿)椰子の実は流れる-陣中日誌-」という手記を取り上げてみたい。

なぜというに、この手記は、私が先に述べたような、航空特攻と地上の苦しい戦いとの好対照を、ある面から浮き彫りにしているように思え、心に訴えるものがあるからだ。一冊の本にこの好対照の二編、「ガダルカナル空戦記録」と「椰子の実は流れる」が一緒になっていることに、何かの意味を見出さずにおれない。

この「椰子の実は流れる」は、浅野寛という陸軍大尉の手記である。浅野大尉はビアク島で戦死している。

まだ飢える前、昭和19年5月末の大尉の手記は、次のようなものだ。

(佐藤注:平成6年日本法著作権消滅)

五月三十日 日暮れ

命令

「支隊は全力ヲ以ツテ本夜夜襲ヲ為ス」

雨は褌まで濡レ靴の中に足を浮かす

燃料はなし

採暖する何物もなし

夜襲を前にして一杯の温湯を欲す

語る友を求む

幡軍医大尉と静かに語る

静かなり、静かなり

何物も不要なり

残るは日誌と淑子に宛てたる葉書のみ

水筒の水を日誌を焼きてわかす

一葉ごとに目を通し

過去を振り返り

思いも新たに然して直ちに

煙にする

僅かに温まりし水にて

唯一つのミルクを味わう

葉書焼かんとす

幡大尉制止して曰く

「必ず出す時あらん

残すべし」と

幡大尉と語る

「過去において何が一番楽しかりしや」

と問う

「妻と共に在りし日なり」と

我も同意同感なり

連日の雨にて軍刀は錆を生ず

決意を籠めて手入れす

今更未練なし

敵撃滅の一念あるのみ

我に我々に国家に

此の苦痛を与えし敵は

寸断せずんばやまず

悲壮であるにもせよ、この頃はまだ、大尉の詩は力強く、美しいと私は感じる。大尉にも、多少の文飾を施す余裕もあったのだろう。

だが、この夜襲で大尉は生き延びる。数ヶ月経ったあとの手記は、次のように変わる。

(佐藤注:昭和十九年八月十二日~八月十八日の間の手記、同様に日本法著作権消滅)

欲求が大なる時又は程度が高いときは困窮の程度がまだ低調でないと言える。すき焼きが食いたい。酒が飲みたい。ぜんざいが味わいたいという時は飯をまがりなりにも食っていたときの言葉であった。いよいよ芋だけ一ヵ月も食べると麦飯でよいから、みそ汁と共に腹いっぱい食べたいと希うようになった。塩分が欠乏して調味品が無くなると塩のひとなめをどれ程欲求することか想像外である。今は芋でよいから腹いっぱいたべて死にたいということになるのであろう。水が飲みたいうちはよい。空気が吸いたいとなると人間も終わりである。

これが更に、次のようになる。

(佐藤注:平成6年日本法著作権消滅)

欲望

洗い立ての糊の良くきいた浴衣を着て、夏の夕方を散歩したい。陸軍将校ノ軍服を着て、指揮刀と軍帽をかぶってみたい。セビロも良い。合い服を着たい。たんぜんもよい。火鉢の前にどっかりあぐらをかいてみたい。いずれにしても清潔な洗いたてのものをきたい。白いシーツの糊気のあるフトンでふっかりとねてみたい。明るいスタンドの下で机にもたれ熱い紅茶を喫しながら、「光」をフカして本を読みたい。やわらかな座布団の上にすわって、冬の夜勉強をするかたわらに妻がいる光景を再現したい。酢だこで酒がのみたい。酒といえばその添え物を数限りなく思う。

数の子、焼き松茸、刺身、すき焼きはいう迄もないこと、鳥の刺身、茄子の紫色の酢みがかったのか、きゅうりの種のあるのに醤油をかけてお茶づけにしてみたい。朝ゆらゆら湯気のあがるみそ汁に熱いご飯をああたべたいよ。

とんかつ、てき何でもよい。おすしもよい。握りがよい。冷たいビール、ああいいなあ。夏の夕方うち水をした時、清潔な浴衣で散歩する。あの気分、冬の夜熱い部屋が一家の団らん、秋の山、春の朝、梅匂う朝、桜咲く春の日中、いいではないか。

妻と共の事は書くのを控えよう。自分が戦死した後で、第三者に見られるような事があったら、自分たちの一番貴重なものを他人に取られたような気がするから、唯今思い出すままに第三者のわからないように書きたい。和歌、白浜、名古屋、「名古屋ではウィスキーを妻がおごってくれた事があったっけ」正月の休暇中の大阪の映画、汽車旅行、新宿、二月に妻が上京したことがあった。この時、区隊長殿の特別の取り計らいにより、外泊を許可された国分寺の一日。四月に妻が上京、美しきアパートを借りる。風呂の帰りの散歩、食後の夕涼み、いつもの食事、晩酌、ボート遊び、市内見物、買い物、赤鉛筆買い、母と共に学校に面会に来たとき、帰郷の夜汽車、奈良駅、出発の日、大阪駅、──改札口──ホーム、ホームを一時の別離とした。

このしばらく後から大尉の手記は途絶えてしまうのだが、大尉の戦死はさらに4ヵ月後の12月15日となっている。最初の手記から後のほうの手記への内容の変化をたどれば、戦死前に大尉の心情がどのように変化していったか、さまざまに想像できる。

主計科の、しかも将校でさえこうであれば、歩兵や砲兵の、徴兵の兵隊がどんなにつらかったかは、いわずもがなであろう。

地上の将兵の戦いの、ある側面が現れていると思う。

私は、航空特攻と、学徒出陣だけが、美しい日本の将兵の死に様などではなかった、と言いたい。泥まぶれ、血塗れの、心までもが薄汚れてしまう地上戦も、すべて同じだったと思う。